計測について(サポート:よくあるご質問)

<AME-OL200><AME-OL100>

幾つかの点に注意をして戴ければ使用可能です。

- OWL装置本体はビニール等で覆ってください(レーザ照射は濡れても大丈夫です)

- バッテリもビニール等で覆ってください(例:コンビニの袋を使用)

- スキャンボタン押下前にレーザの照射部の水滴を拭き取ってください

本体が濡れてしまっても直ちに故障することはありませんが、念のためビニール等で覆うようにしてください。

レーザ照射部に水滴が付いたまま使用するとその部分のレーザを検出することができず、あとから3D点群を見たときにその部分の空間が抜けてしまいます。空間が抜けてしまうことにより立木の検出ができなかったり精度に影響を及ぼすことになります。スキャンを行う前に水滴を拭き取ることによってこのリスクを最小限に抑えることができます。なお水滴を拭き取る場合は柔らかい布を使用し、決してティッシュや化繊は使用しないでください。レーザ照射部の傷付きの原因になります。

360°カメラは防水仕様ではありません。こちらも濡れただけで直ちに故障することはありませんが、適宜水滴を拭き取り続けて使用するか、使用を控えるようにしてください。

小雪程度であれば計測は可能ですが、本降りの雪や牡丹雪の場合は、計測精度に影響する場合がありますので、使用を控えてください。

小雪の場合でもレーザスキャナの水滴は拭き取っていただく必要があります。レーザスキャナに水滴が付着している状態でスキャンを行うと計測精度に影響したり、専用ソフトウェア(OWLManager)の3次元立木マップ(ウォークスルー)上に大きな影が出現したりします。また、地面や立木が濡れていることでレーザの反射強度が弱くなる可能性があることをご理解、ご了承の上でご使用いただくことになります。

霧発生時の計測はできません。レーザが霧に遮られてしまい立木を検出することができません。

針葉樹のように真っ直ぐに伸びた立木を対象としています。例えば、曲がりの大きい木や傾斜した木の計測には不向きです。

樹種の判定・判別をすることはできません。

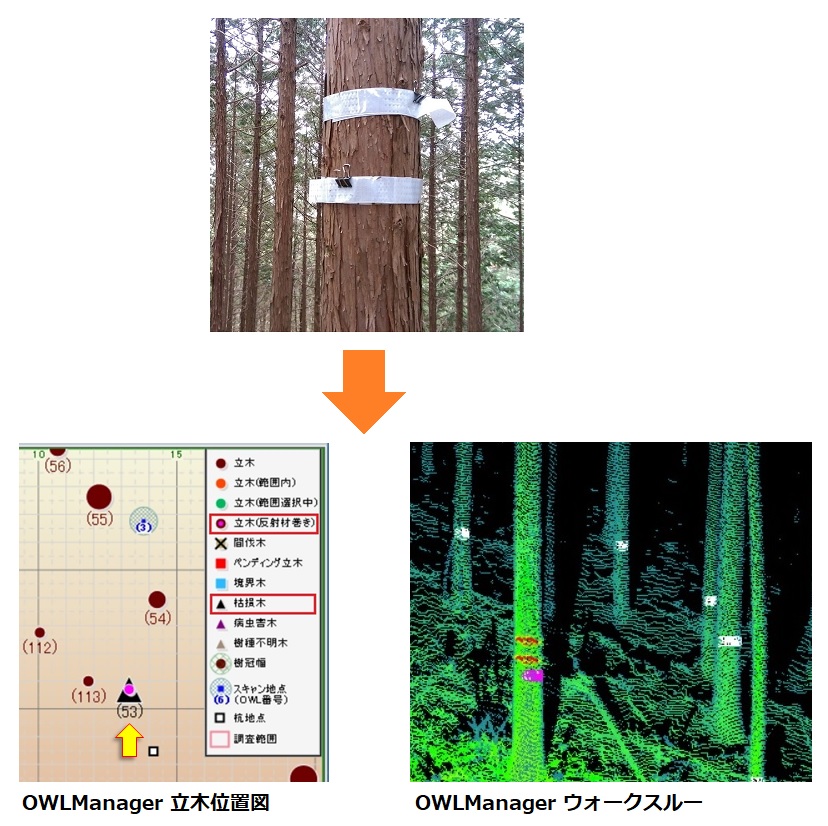

OWL計測装置で枯損木の判定はできませんが、あらかじめ枯損木に反射材を巻いてスキャンをすることで、専用ソフトウェア(OWLManager)上で「反射材立木」として扱うことができ、後から識別と確認をすることができます。

下層植生や低木の状況にもよりますが、計測対象となる主林木の周辺にササ等が密生していたりツルが繁茂していると、解析(データ結合)処理に影響します。確実に計測するためには、必要に応じてこれらの下層植生や低木を除去した方がよい場合があります。詳しくは 林内の状況について をご参照ください。

シダやササが密生した状態での計測はできません。解析(データ結合)処理に影響します。確実に計測するためには、計測対象木以外を除去してください。詳しくは 林内の状況について をご参照ください。

立木が極端に密生していると、レーザが立木の幹や枝葉に遮られてしまい立木の検出に必要な点群データの数が少なくなるため、計測ができない(立木の検出ができない)場合があります。ただし、レーザが遮蔽されない位置にOWL計測装置を設置する等、設置場所を工夫することで計測ができる可能性はあります。

逆に立木本数が少なく立木同士の間隔が10m以上も離れているような場合は、レーザが遮られる心配はありませんが、立木の検出に必要な点群データの数が少なくなるため、やはり同様に計測(立木の検出)は難しくなります。

天然更新した稚樹が密生しているような場所は、幹だけでなく枝や葉等でもレーザが遮られるため、計測精度に影響する場合があります。密植した人工林等でも同様に計測が難しい場合があります。ただし、レーザが遮蔽されない位置にOWL計測装置を設置する等、設置場所を工夫することで計測ができる可能性はあります。

計測精度を上げるため(より多くの点群データを取得するため)には、レーザスキャナのセンサから照射されるレーザができるだけ広い範囲に到達される必要があります。

OWL計測装置のレーザスキャナのセンサ部分は地上高約2mの位置にあるため、間伐を実施するような4齢級(15年生前後)以上の森林では問題ありませんが、より若い人工林で枝下高が低く、レーザセンサ部の近くが枝葉で覆われていると、レーザが遮蔽されてしまい計測精度に影響します。枝下高が極端に低い森林での計測には向いていません。

ただし、三脚 を使用してOWL計測装置を低い位置に設置することで計測できる可能性はあります。

落葉すると樹冠先端まで見通せるようになりますが、細い枝先等ではレーザ反射が少なく(あるいは弱く)なるため、樹木の検出に必要な点群データが得られず、結果的に樹高が低くなる可能性があります。

渓畔林や湿地のように水面がある場所では、レーザが反射・散乱してしまい地面を正しく検出できないため、水際や水面から生えている樹木の計測はできません。

レーザは高圧電線の影響を受けません。また、OWL計測装置本体内部の制御コンピュータについても高圧電線の影響を受けることはありません。

地際50cmから6mの高さまでの最大矢高を算出しています。

解析(データ結合)処理に必要な基準マーカーの設置は不要です。OWL計測装置のみで計測を行うことが可能です。

現在は対応していません。OWL計測装置はGPSを搭載していますが、GPS計測だけを行う機能は有しておりません。

【参考】

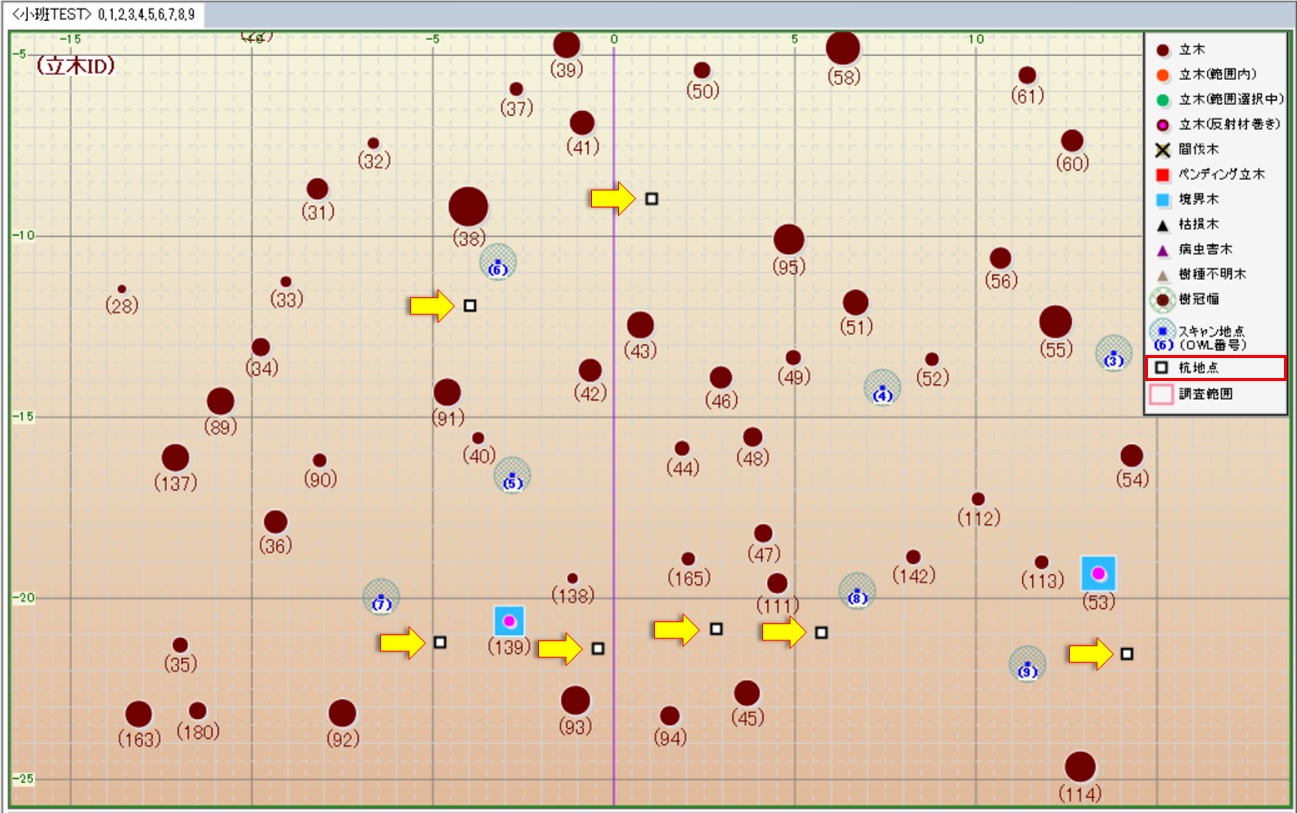

専用ソフトウェア(OWLManager)には、地面付近にある反射材を「杭」として検出する機能があります。あらかじめ境界となる位置の地面付近に反射材を設置してスキャンすることで、専用ソフトウェア(OWLManager)上で境界の識別等に利用することができます。(下図の□が杭の位置を表しています。)

約10m間隔でのスキャンを推奨しています。レーザの検出保証距離は30mとなっていますが、林内での保証値ではありません。立木検出精度を考慮したスキャン間隔です。詳しくは スキャン間隔 をご参照ください。

スキャンをする場所の状況にもよりますが、1スキャンあたりおよそ20MB~30MB程度となります。

1スキャンあたりのデータ量はおよそ20~30MB程度で、USBメモリの空き容量の分スキャンをすることができます。スキャンをした地点数とその解析(データ結合)処理に必要なPCの性能については、 動作環境 をご参照ください。

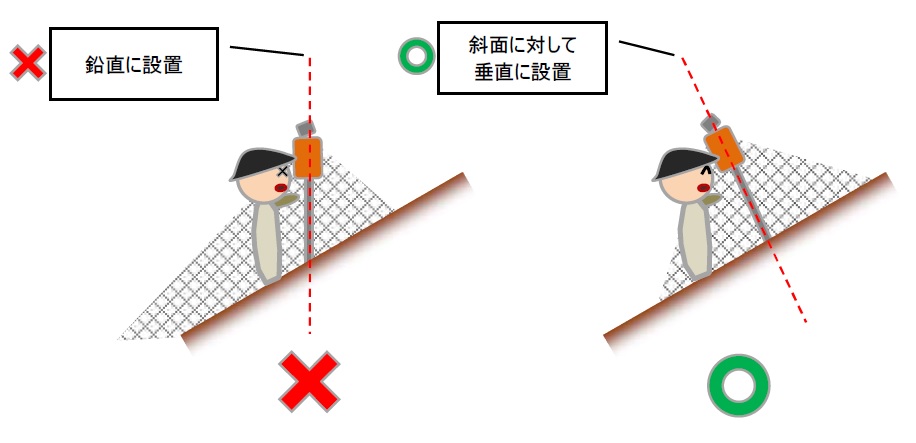

OWL計測装置を地面に対して垂直に立てて計測します。鉛直に立てるとレーザが届かないデッドゾーン*の範囲が大きくなり、立木の検出や解析(データ結合)処理の結果に影響する場合があります。

*レーザが届かないデッドゾーン:下図のメッシュ領域

実際の計測使用イメージは OWLの林内計測 をご参照ください。

解析(データ結合)処理を行うPCの性能にもよるため、計測可能範囲は、最大で2、3haを想定しています。

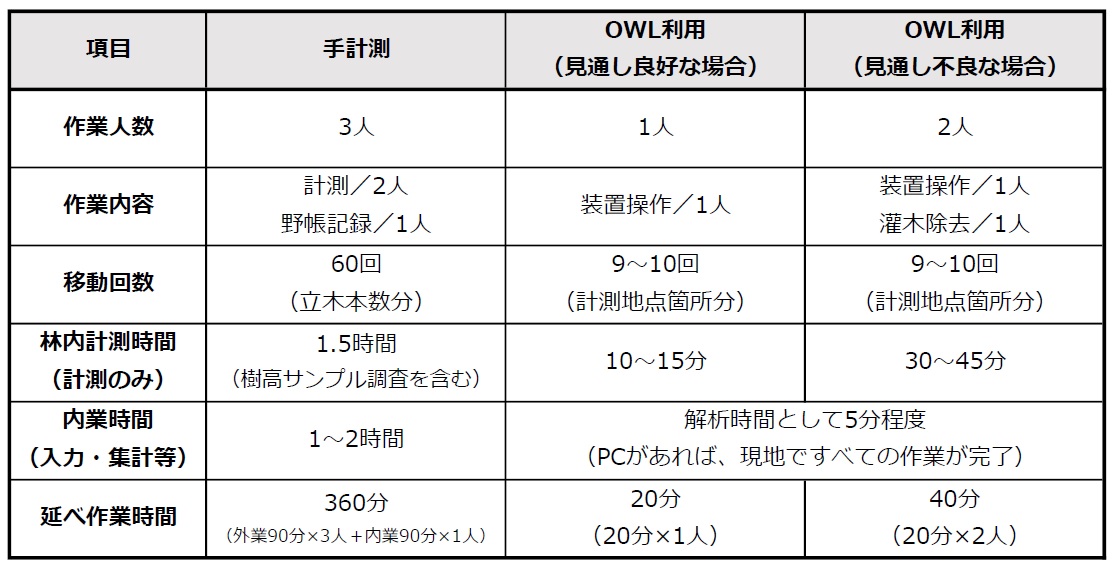

- 標準地調査等の比較的狭い範囲における利用の場合

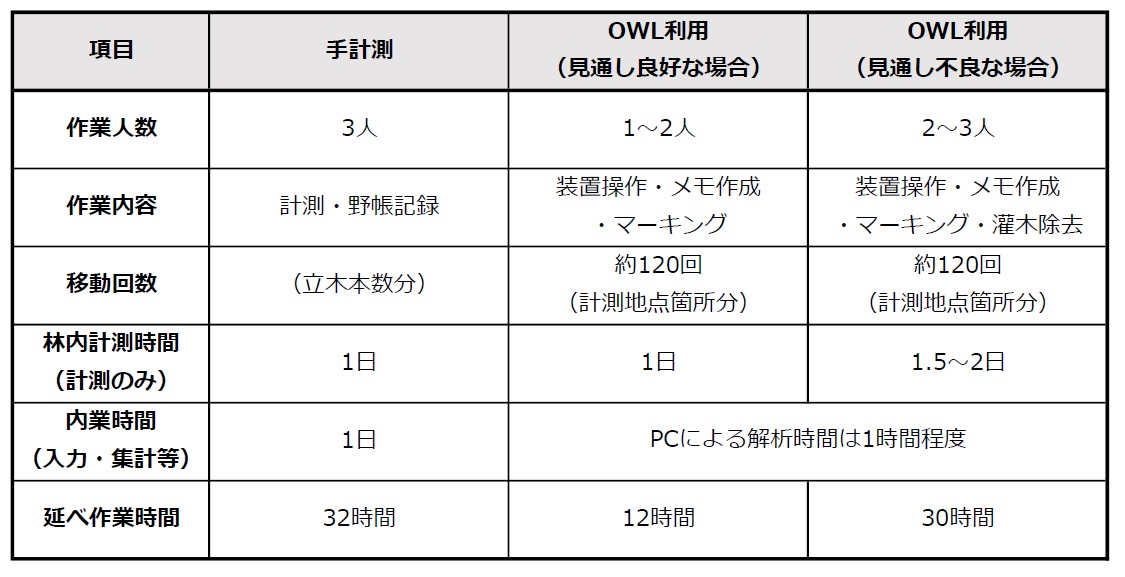

以下の表は、約400㎡程度の範囲を計測する際の手計測と比較したものです。本数は、60本(1,500本/ha)で起伏等の変化が少ないとします。

- 広域範囲における利用の場合

以下の表は、1ha程度の範囲を計測する際の手計測と比較したものです。